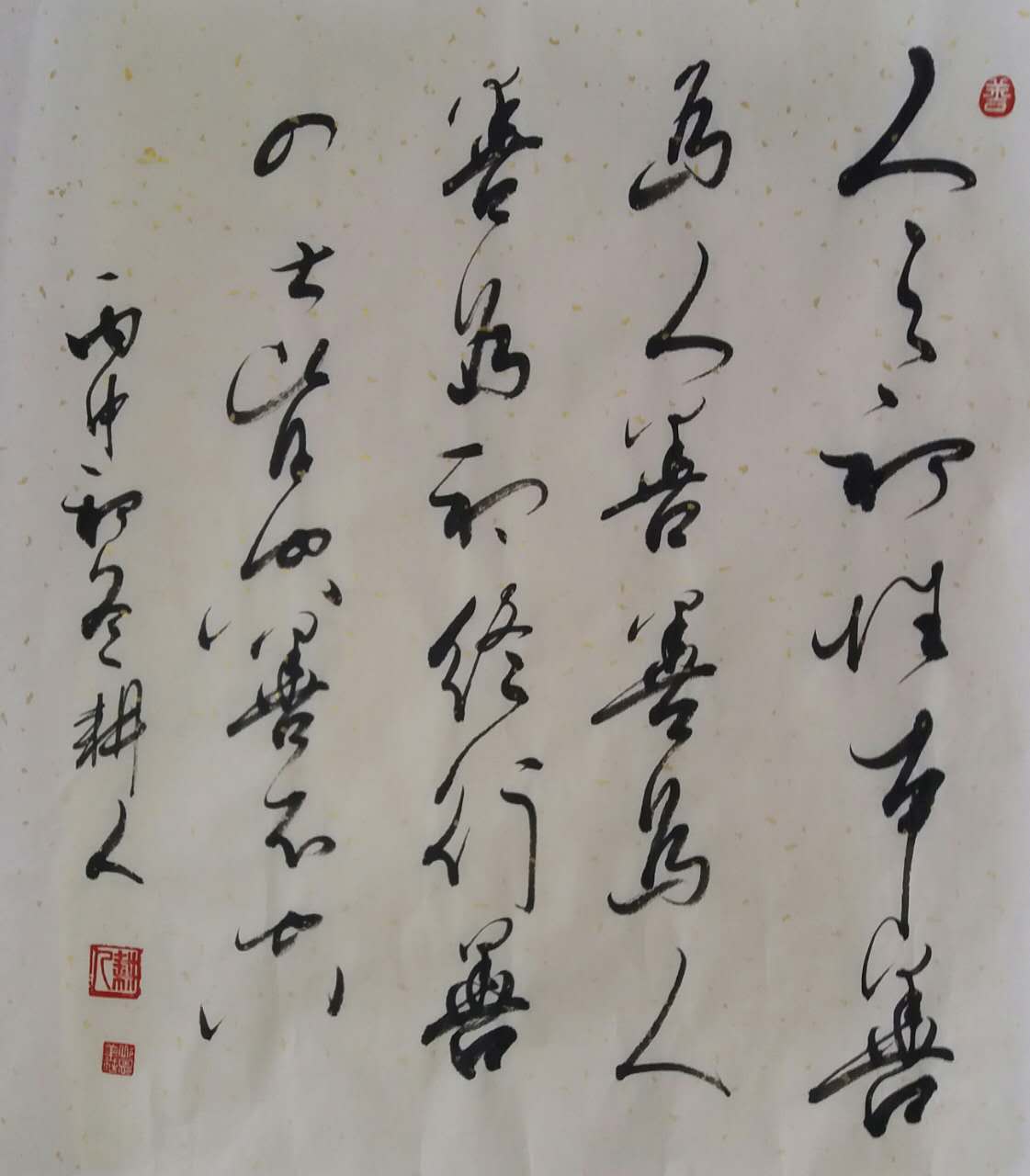

邱恩义:简淡--李叔同的禅意书法

简淡--李叔同的禅意书法

邱恩义

2017年5月1日

中国近现代书法艺术史上,曾出现一位特殊人物,他的人生传奇和艺术传奇,对中国近代艺术产生了影响。他经历了中西方文化的交融,经历了俗界与佛界的人生,他以独特的眼光和感悟,解读人生和艺术,给中华民族文化艺术留下了思考,他就是李叔同。

中国近现代书法艺术史上,曾出现一位特殊人物,他的人生传奇和艺术传奇,对中国近代艺术产生了影响。他经历了中西方文化的交融,经历了俗界与佛界的人生,他以独特的眼光和感悟,解读人生和艺术,给中华民族文化艺术留下了思考,他就是李叔同。

出于兴趣和爱好,我收录了许多古今书法艺术书籍。一天,我偶尔翻阅了陕西师范大学出版社出版的《李叔同谈艺》一书,当我读到李叔同就书法艺术和他的书法作品时,引发了我对中国书法的思考。

如果把李叔同一生的书法进行比较,其入佛前后的书法艺术发生了很大变化,可以说由俗境进入禅境,入佛后的书法可称其为禅意书法。

我们俗界是难以理解禅境的,也难以说明禅意书法。这里只能是发些俗人俗见。

李叔同书法,给我最初的印象是简淡,是禅意的一种表达,当然禅意不仅是简淡。

李叔同的书法,表面上看,其字轻描淡写,笔画细微简短,一眼望去,清澈如水,让人心态平和,有一种引人入禅,让俗入定的感觉。

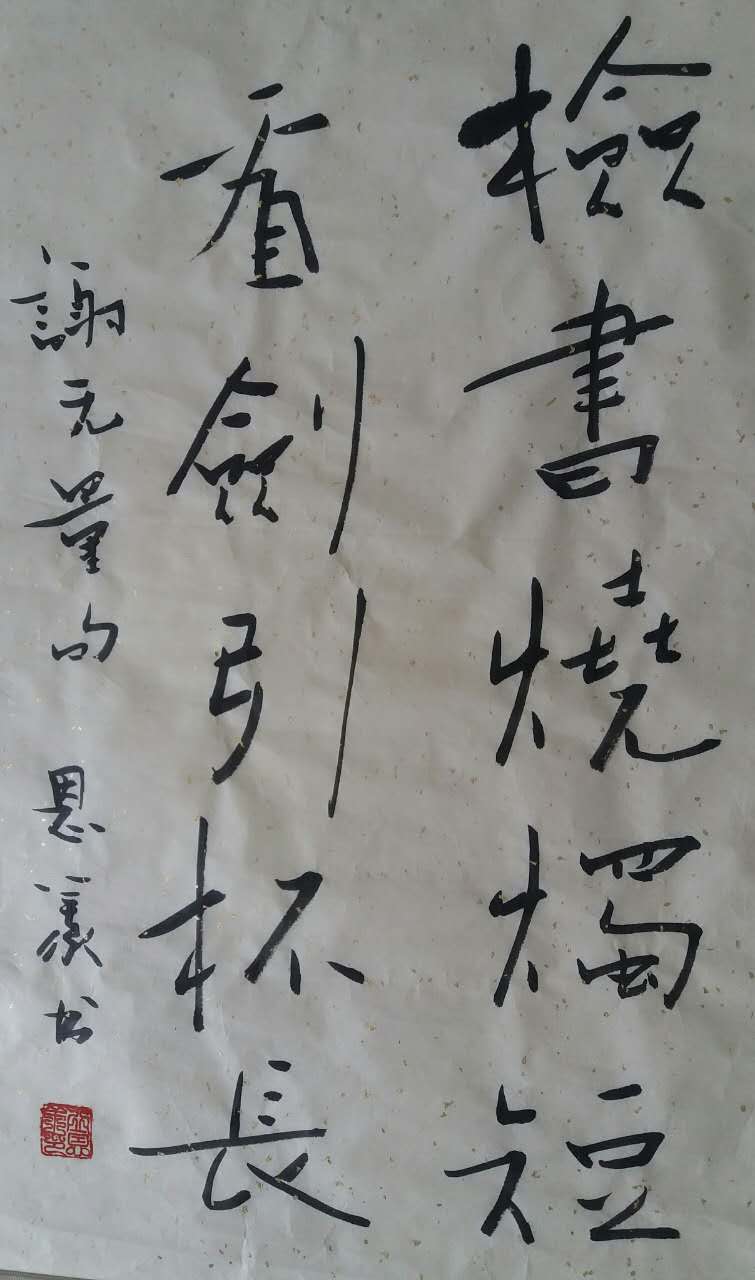

“人生欲”的追求

《李叔同谈艺》一书的序言作者行痴在序言中写道:“大师出家后,诸艺皆废,唯书法不缀,所以他一生艺术成就中,尤以书法最为突出。他的字朴拙圆满,浑若天成。”正如国学大师佛教居士马一浮所说:“大师书法得力于《强猛龙碑》,晚岁离尘,刊落锋颖,乃一位恬静,在书家当为逸品。尝谓华亭(董其昌)于书颇得禅境,如读王右丞诗。今观大师书,精严净妙,乃似宣律师文字。盖大师深究律学、于南山、灵芝撰述,皆有阐明。内熏之力自然流露,非具眼者,未足以知之也。肇公云:‘三灾弥纶,而行业湛然’。道人墨宝所在,宜足以消除兵劫矣。”

李叔同书法以简淡的书法风格,表达了他晚岁离尘,刊落锋颖,一味恬静的佛意,其精严净妙,缘于佛道戒律,其书法必然呈现自然流露,以道人之墨迹表达禅意。

由于李叔同由俗传佛,人生经历了俗家与佛家的两种境地,他既体会到俗家的心境,也体悟了佛家的心性。他以出世的精神思考俗世,从俗文化与佛文化的比较中,探求人的文化根本和如来,把书法作为精神和信念的表达。

在李叔同看来,书法艺术是人生境界的体悟。李叔同在向学生表达人生时,这样说:“我以为人的生活可以分为三层:一是物质生活;二是精神生活;三是灵魂生活。物质生活是衣食,精神生活就是学术文艺,灵魂生活就是宗教—“人生”就是这样一座三层楼。懒得(或无力)走楼梯的,就住在第一层,既把物质生活弄得很好,锦衣肉食,尊营富贵,孝子慈孙,这样就满足了--这也是一种人生观。抱这样的人生观的人在世间占大多数。其次,高兴(或有力)走楼梯的,就爬上二层楼去玩玩,或者久居在这里头--这就是专攻学术文艺的人,这样的人世间也很多,既所谓‘知识分子’、学者、艺术家。还有一种人,人生欲很强,脚力大,对二层楼还不满足,就再走楼梯,爬上三层楼去--这就是宗教徒了。他们做人很认真,满足了“物质欲”还不够,满足了“精神欲”还不够,必须探求人生的究竟,他们以为财产子孙都是身外之物,学术文艺都是暂时的美景,连自己的身体都是虚幻的存在;他们不肯做本能的努力,必须追求灵魂的来源,宇宙的根本,这才能满足他们的“人生欲”,这就是宗教徒。”李叔同用他的书法去表达他的人生观,表达他对灵魂、对宇宙的根本的探求。这样的书法境界超越了艺,也超越了术,超越了俗界的文化艺术,而是进了精神,进了李叔同所追求的某种精神,一种超凡脱俗的“人生欲”。

说到“人生欲”,并用“人生欲”去讨论书法之境,那么书意、书境就是分层次的。俗界所说的意境相对于佛家来说,是凡人俗境,是文化人用书法表达人生境界。但在俗界的书法家当中,从“人生观”的角度去看待书法之境的仍是少部分人的追求。俗界去讨论书法时,常有人称某某书家境界很高,但高到什么程度并没具体评论。而把书法意境放在人生观的高度,才是书法的真实境界,是书法意境的价值所在。

如将书法作为“人生欲”的一种表达,在表达方式上就出现了李叔同的样式,用简淡的方式表达其崇尚的境界,即追求灵魂的表达。

简淡中见性

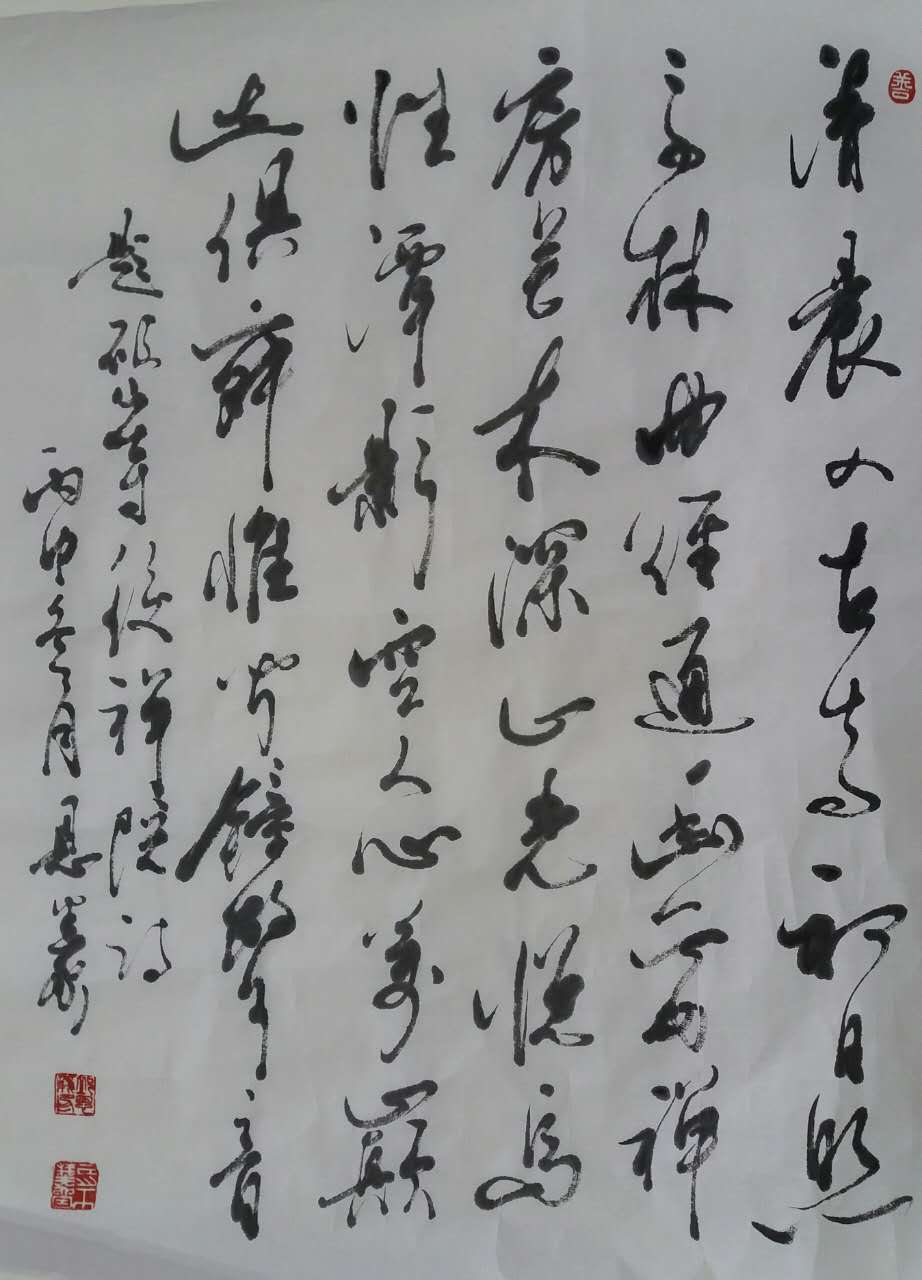

在佛家看来,人世间纷繁复杂,欲望丛生,人心浮躁,德行失衡,乱象肆溢,俗不可耐。佛家期待人的德行归一,回归人性,清心寡欲,过着人类正常的生活。李叔同用简淡的书法表达自己的“人生欲”,也是用简淡的书法告诫俗界如何选择自己的“人生欲”,也就是人生观,期待着人们觉悟该怎样的活着。

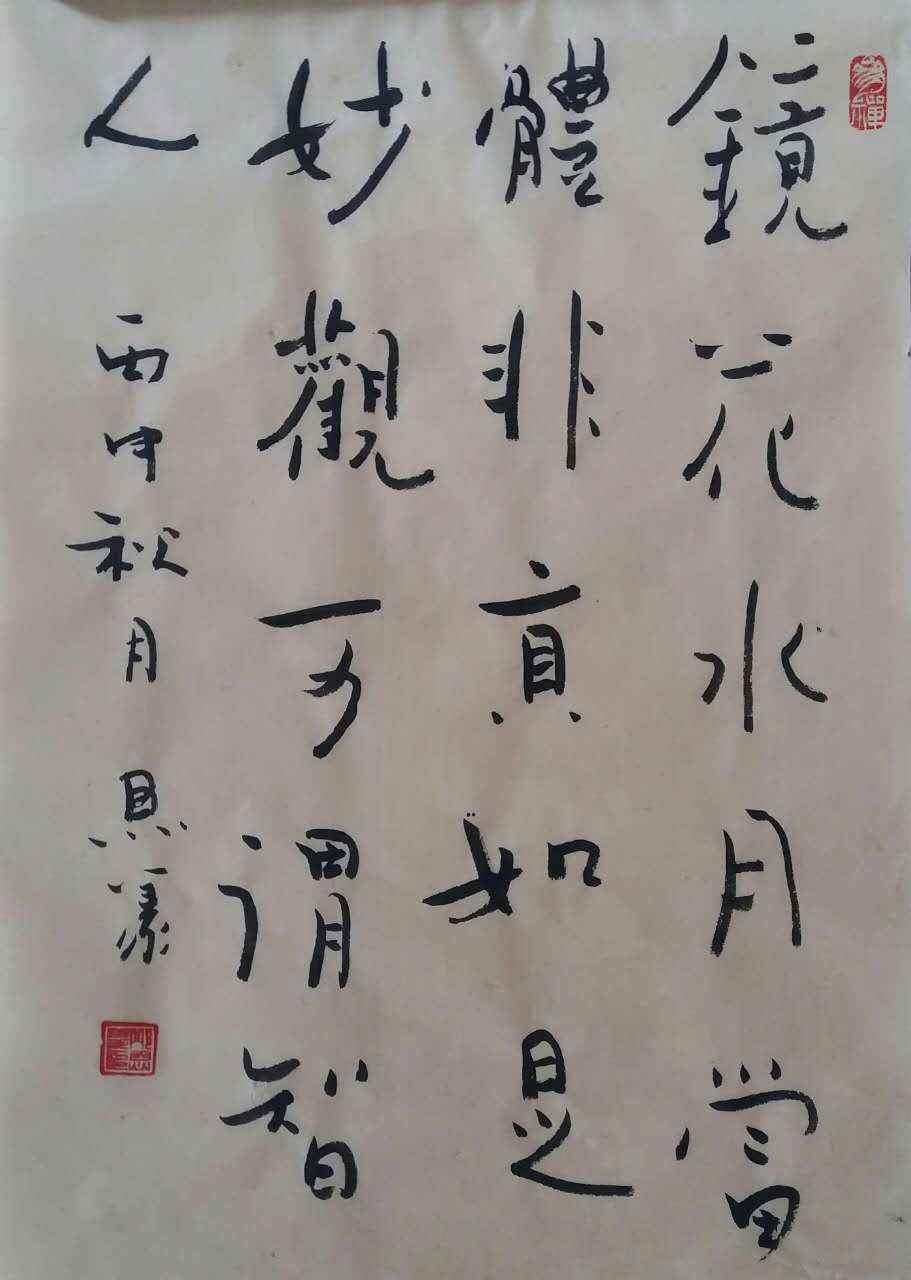

说李叔同书法简淡,并不是说其书法简单,而是以简淡的方式表达禅意的内涵,是禅境的抒发,在简淡中见性。在李叔同看来,人生的层次当中,存在对人性的不同理解,形成了不同的站位,居于不同的层面。人类的艺术本是人性的表达,当把艺术归结到人性的层面时,才揭示了艺术的本质。佛教界说:“明心见性。”俗界说:“人之初,性本善”。都是从人性的角度追求人生的价值。但是不论是入佛还是从俗,无论是出世,还是入世,性由心生,境由心想,人的心理安排都归结到人性。李叔同的书法,从俗入佛,经历了心性的转转,才有了书法风格的转变。李叔同出家后,曾以俗时的书写方式书写佛语、佛经,印光法师对李叔同说:“写经不同写屏,取其神趣,不必工整”,若写经宜如进士写策,一笔不容苟简,其体必依正式体。茗座下书礼体格,断不可用。弘一听后顿然了悟,遂苦练工楷。经马一浮审定:“无六朝习气”。后经印光法师认可,“可依此写经”。弘一从此艺术发生了质的变化。这其中,是弘一将佛意禅境引入了书法,其心性超脱了俗念,进入了佛性,打开了虚境之门,蕴含了智慧的真机,格物致知,超然物外。

简淡中见玄

人类在探求对事物的认知和表达的时候,往往经历由现象走向理性的归纳,从纷繁至简约的抽象。中国文字的发现并走向规范,经历了由简至繁,由繁至简的演化。而当把文字作为书法艺术的时候,艺术演化了文字,在文字抽象的基础上,以形象性思变把文字予以艺术性的玄化,衍生出无穷的意境和艺术构成,玄化而虚幻的心境使文字溶入了多姿多彩的变幻之中,呈现出书法艺术的多样性。抽象、玄化、想向、夸张、渲染等思维成为人们对艺术性创作的心理特质。而李叔同的书法当中,透出的是禅意的艺术特质,他从佛理、佛性出发,对书法做出了带有佛性的心理调整。而佛理对人性做出了神密的推理,对人世间的变幻做出了非俗世的判断。李叔同依照佛理从新构建了书法的理念和意境,借以追求者佛家的“人生欲”。是否可以做出这样的推理,心境由境生,如果李叔同没有脱俗,不进入佛境,可能难以形成他晚年的禅意书法,在简淡的书法当中,透出了李叔同的一种玄境,将书法可以简淡的表现。

中国书法艺术演进过程当中,伴随着艺术思维方式的演变。每一次具有标志性书体的出现,都有奇妙的艺术思维去发挥作用。中国文字经历了由象形文字到规范文字的抽象。而书法艺术更是在文字演化的基础上进行了形象性思辨和古典文化哲理性的思辩。弘一法师在谈自己晚年书法时说:“于常人所注意之字画、笔法、笔力结构、神韵,乃至某碑、某派皆一致摒除,决不用心揣摩,故朽人所写之字,应作一张图画观之则可矣。不惟写字,刻印亦然。仁者若能于图案法研究明了。所刻之印必大有进步。图印文之章法布置,能十分和宜也。”。当今天中国再度倡导艺术创新的时候,不能不研究书法的艺术思维方式,引入特别的艺术思辩。当然,这个艺术思辨当中不是现行中的不良书法取向,而是艺术思维的升华和艺术结构的重构,让书法艺术步入心理健康的发展的轨道。

简谈中见境

俗界书法审美当中,常常以意境作为审美比较,指出书家的作品内涵式什么样的意境。中国书画理论当中称中国书画的写意特征。那么,什么是意境,书法艺术当中要体现谁的意境?这是非常值得研究的大问题。通常看到古今的书法名家往往有自己的标志性书体或艺术风格,借以表达自己的书艺和书意,并力争使自己的书法与他人有所不同,或有什么过人之处。

李叔同出家后,以原有的书法风格写佛语,抄佛经,在马一浮和印光大师的指导下,深悟自己原来的书法风格与所书内容不相吻合,也就难以表达佛语所深含的微言大义。在李叔同看来,书法要表达的不只是自己入佛后的心境,更要表达佛意。因此,李叔同的书法方式就不只是自我的佛意,而是广义的佛意。这样做就增大了书法的难度,不是一般的境地,而是依照佛意去修炼自己的书法。这就给俗界的书法一种别样的思考。俗界的书法该表达谁的意?书写谁的意?中国书法是以文字为基础的艺术,而不是符号化的西方文字。中国文字有独立存在的文词意境,常有深刻的意境,也就是字中有意,也含有文词作者之意,如书籍、文章、报刊、诗词、文书等等。那么,中国文字的书写就不仅仅是表达书者之意,而不顾及文词之意,或者文词作者之意。显然这样书写不是中国书法到位的意境。中国书法的意境应是书者之意与文词之意的和谐,书者之笔意应尽可能体现文词的意境,这才是中国书法意境的本意。某些书法名家大家常以一种书法方式书写不同内容的文词,让人一看,就知道这是谁写的,这倒是方便了书法风格的识别,但细想起来,这类单一的书法风格的固化或泛化,让名家大家的书法有些乏味,因其缺乏对文词意境的表现力,而使书法远离了书法艺术的本质,既书者缺乏艺术表现力,更缺乏对文词意境的回应力。书法艺术的需求当中,还存在求书者的意境。我常遇到向我求书法作品的人提出书写内容和书体的要求。往往有些书法家不能体现文词的意境和求书者的需求。中国当代书法界不能不顾及艺术需求者的意境与需求,而应尊重需求者的需求和意境。

这里涉及到中国书法艺术的审美。比如,称某某书法大家、名家。问题是用什么样的审美标准去认可大家,名家。能用自己的书法艺术与所写的文词意境相吻合,能与需求者的意境相呼应,这样的书法能力和智慧才能配以名家、大家的称谓。

书法意境不只是艺术性的,更是文化性的、哲理性的、是富有人性的。是书法家对书法艺术的尊重,对中国文化的尊重,对人类理性的尊重。书法意境虽然表现为书法家的个体行为,但书法家的意境构建要以良知和智慧为基础,要以人类对美的需求为导向,使书法意境建立在人类命运的平台上,使书法意境有广阔的想象空间。

简淡中见真

叶圣陶说弘一书法,“就全副看,好一副温良恭俭的君子人,不亢不卑,和颜悦色,在那里从容论道;就一个字看,疏处不嫌其疏,密处不嫌其密,只觉得每一笔都落在最适当的位置上,不容移动一丝一毫;再就一笔一画看,无不使人起充实之感、立体之感。有时候有点像小孩所写的那样天真,但是一面是原始的,一面是成熟的,那分别又显然可见。总结以上的话,就是所谓蕴籍,毫无矜才使气,功夫在笔墨之外,所以越看越有味。”佛教当中,注重真心向佛。李叔同入佛之后的书法,以一颗佛心写字,表达一心向佛的理念。俗界倡导真善美,把真放在了首位,有了真为先,可以形成真善、真美。书法艺术是美学范畴,求得书法美,是书法艺术的题中应有之意。但美要以真和善为前提,在真和善的引导下产生的美,才具有美得真实价值。佛教界要求信徒对佛教教义的真诚。而俗界要求人对人的真诚。对书法家来说还要有对艺术的真诚。

简淡是人生感悟

李叔同的书法中简淡,是一种人生的感悟和追求。在李叔同眼里,简淡,是平静,是空灵,是自我存在的理由。简淡,是一种生态,是一种心境,不以物喜,不以己悲,在人世间安然处之。简淡,是一道法门,进入了,就换一种活法,甚至是脱胎换骨,迈入自己理想的世界。简淡是对人世的判断和选择,自在、自由、从容、随和、淡定、开朗的存在着。简淡,是淡泊质朴,是让自己的心灵进入一个理想的境界,让内心回归到真实。简淡,是处人处事的方式,简到真,淡到实,让阳光照耀在心理,让月光撒在身上,一切都是那么坦然自在。简淡,是在大千世界中的淡定,内心的清静安宁,不与尘世争,追寻大道而生,“本来无一物,何处惹尘埃。”只求禅意的存在。

简淡的背后,是一种艺术心态,是一种价值取向。当下中国的书法界,浮躁的心态,名利的趋使,自我的膨胀,远离了艺术的真诚,远离了人民的需求,远离了艺术家应有的人格和心性。书法家应自问,你对艺术真诚么?你对人民真诚么?你对祖国真诚么?李叔同在他临终前预言自己辞世并写的偈言中说道:“朽人于X月X日迁化。曾赋二偈,附录于后:‘君子之交其淡如水,执象而求,咫尺千里。问余何事?廓而亡言;华枝春满,天心月圆。’谨达,不宜!音启。前所记月日录依农历,又白。”这是一种解脱或生死自在的觉悟。中国著名作家冰心说:“如果你的心简单,那么世界也就简单。”对一个对事物另辟蹊径的信徒来说,其心、其意、其书,是对俗界的超脱。弘一法师既能以佛家看待俗界,又能以佛家看待书法艺术。步入佛门的李叔同,以其佛意对待书法,把禅意融入书法,使书法体现了禅意。一个人的信仰是一种选择,对艺术的体悟也是一种选择。面对浮躁的人间社会,李叔同的人生和艺术同入了佛界,去追求他认可的“华枝春满,天心月圆”。

俗界和佛教界都是人的生活安排。不论是佛教界,还是俗界,要进入某种心平神定的状态,都是不容易的。其中的重要因素,是人们对信仰的真诚。佛教界当中对佛教教义的真诚程度,是有区别的。俗界对某种信仰的真诚态度,是有差异的。对于从事书法艺术的人来说,需要以对艺术的真诚焕发对艺术的真实。当人们的艺术形态步入简淡状态,像是温暖的阳光照进人间,像是明媚的月光洒向人间,使人们分享自然的福祉,将会产生发自内心深处的艺术共鸣,产生真实的艺术。

简淡,既是艺术的养成,也是人生方式。李叔同称,君子之交,其淡如水,细水长流,滋润万物。人间生活中有太多的无奈,有太多的烦躁,以淡然的生活处之,看似无味,却意味深长。人们欣赏清淡的水,更看重水中的意境,透着简淡的禅意。淡淡的,才会引发静静的思考,品味生活,品味生活中的艺术,找到艺术的感悟。从简淡中感悟生命,从简淡中感悟艺术。范增评弘一法师书法说,“近代像弘一大师、八指头陀静安法师,他们写的字,你会感到他们有一种回归,一种繁华过尽归于淡泊的胸怀。弘一大师从人生到艺术就是这样,后来他写的字一点火气都没有了,完全是化外之人。”

佛家说淡定,道家说清净无为,儒家说淡泊以明志,宁静以致远。这些中国古典文化,都向人类诉说人应该有什么样的心态,妄图指明人生的方向。中国现实中人们的种种心态,需要对物欲的解脱,需要对自我的解脱,重构自己的价值取向,让艺术带给人们以希望,以光明,让人们焕发出人类良知,焕发出人性的光芒。

邱恩义,大公书画院院长,笔名耕人,著有《中国书法问题》一书。

邱恩义享受国务院特殊津贴,被聘为国家工业和信息化部电子科学技术专家委员会委员与国家科技部软件科学专家、中共吉林省委决策咨询委员会委员。被多次收入《中国优秀领导人才》、《世界名人录》、《世界优秀专家》等中外名人录。是著名的经济专家、文化学者,著名的书法理论家、著名书法家,人称他是官员中的学者,学者中的官员,曾提出了有独到见解的经济理论,文化理论,书法艺术理论。

邱恩义于1969年毕业北京邮电大学(原北京邮电学院)。1990年任中共吉林省白山市市委副书记,1993年任中共吉林省委研究室副主任、中共吉林省委决策咨询委员会委员,1995年任吉林省政府发展研究中心主任、党组书记,2000年任吉林省信息产业厅任厅长、党组书记,2005-2007年任吉林省政协常委。(编辑/李牧)

相关文章: